気孔のできる仕組み

気孔とは

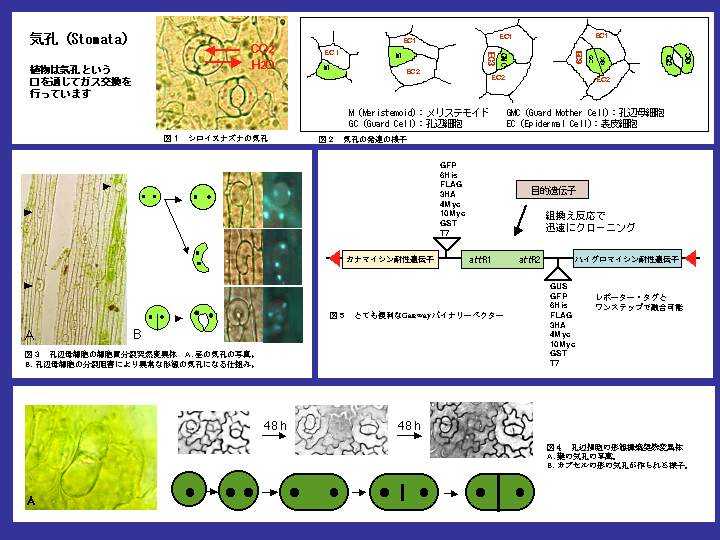

植物のからだの表面には気孔(きこう)と呼ばれる孔があります。図1はシロイヌナズナの葉の顕微鏡写真で、孔辺細胞という湾曲した細胞が向かい合い、その間に孔を形成しているのが観察されます。シロイヌナズナの気孔の直径は約20μmで、葉の表面1平方mmあたり約150個程度存在しています。植物はこの気孔を通して光合成に必要な二酸化炭素を取り入れ、また水蒸気を放出しています。気孔は周囲の環境に合わせて開閉し、ガス交換の効率を調節しています。

図2は気孔の発達の模式図です。メリステモイドという未分化な細胞から孔辺細胞ができてきますが、この発達過程は明確で観察しやすいため植物の細胞分化を研究する良いモデルとなっています。私たちは図2のような孔辺細胞の発達過程の分子メカニズムについて研究を行っています。

気孔形成突然変異体

シロイヌナズナの突然変異誘起種子から顕微鏡観察によるスクリーニングを行い、気孔の形態が異常な突然変異体を数種単離しました。図3は孔辺母細胞の分裂に異常がある突然変異体の写真です。Aは茎の表皮の写真で異常な気孔が矢印で示してあります。気孔の発達の最終段階で孔辺母細胞の対称分裂がおこりますが、これらの突然変異体では細胞を2分する細胞板の形成が不完全なため様々な形態の気孔が形成されます。Bはその模式図と拡大写真、細胞の核の染色写真です。細胞内には2個の核が観察されます。これらの突然変異体の原因遺伝子の一つは細胞の小胞の形成に必要なものでした。細胞板の形成には小胞の輸送が必要ですが、この過程が変異により異常になっているものと推察されています。

図4は孔辺細胞の極性が異常になった突然変異体の写真です(A)。野生型では孔辺母細胞が分裂すると分裂面に沿って細胞が伸長していきます。この突然変異体の気孔の出来方を調べるためにデンタルレジンでレプリカで調べてみました。デンタルレジンは歯科で歯形を取るときに用いられる樹脂ですが、これを少量葉の表面に塗ることで、葉の表面の細胞の輪郭のレプリカをとることができます。一定時間毎にレプリカをとることで、同じ細胞の発達過程を追跡することができます。その結果、この突然変異体では分裂と同時期に既に細胞の伸長方向が異常になっていることがわかりました。この突然変異体の原因遺伝子は受容体型キナーゼの一種でした。受容体型キナーゼは植物で数多く働いている蛋白質で、受容体部分で細胞外からのシグナルを関知し、キナーゼ活性により細胞内に情報伝達しています。孔辺細胞が正しい極性で分裂、伸長するためには受容体型キナーゼを介した情報伝達が必要であることが推察されました。

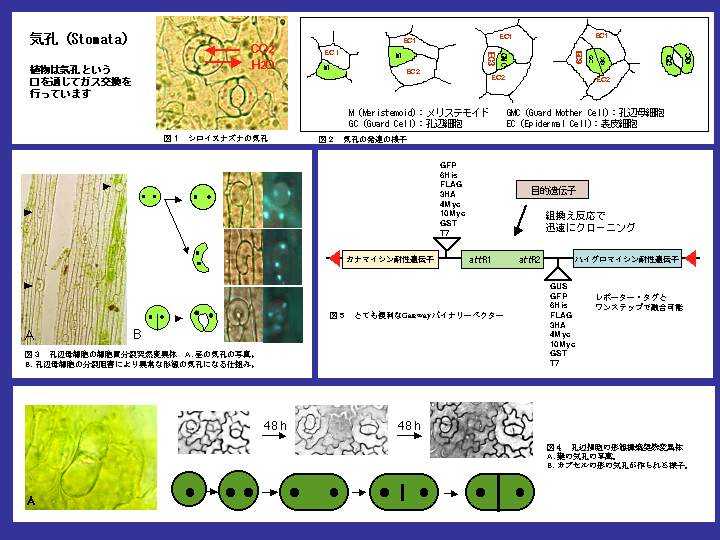

新しい植物形質転換用ベクターの開発

植物遺伝子の研究を進めるためには、植物の形質転換技術が必要不可欠です。現在では植物への遺伝子導入にはアグロバクテリアを介する方法がよく使われますが、この方法で用いられるバイナリーベクターは必ずしも使いやすいものではありませんでした。そこで私たちは、最近開発されたGateway クローニング技術を応用して、とても便利なバイナリーベクターシリーズの開発を行いました。図5はGatewayバイナリーベクターのT-DNA部分を示しています。赤い三角で示された境界配列に挟まれた部分(T-DNA)が植物染色体DNAに組み込まれます。Gatewayクローニングの組換え反応を利用して、目的遺伝子をattR1--attR2で示された領域に迅速にクローニングすることができます。また、GUS、GFP、6xHis、FLAG、3xHA、4xMyc、10xMyc、GST、T7という研究に有効なレポーター・タグを簡単に融合することができます。